手機看文章

摘要:作為1982年國務院批準公布的第一批國家歷史文化名城,為了有效保護和利用大同歷史文化遺產和資源,《大同歷史文化名城保護規劃》批前公示,具體公示如下。

《大同歷史文化名城保護規劃》批前公示

大同是1982年經國務院批準公布的第一批國家歷史文化名城。為更好發揮名城保護規劃在大同市歷史文化名城保護中的綜合調控作用,強化大同市國家級歷史文化名城的地位,有效保護和利用歷史文化遺產和資源,延續歷史文脈,傳承與弘揚優秀地方傳統文化,根據《中華人民共和國城鄉規劃法》《歷史文化名城名鎮名村保護條例》等有關法律法規要求,大同市規劃和自然資源局組織編制了《大同歷史文化名城保護規劃(2021-2035年)》。目前已完成規劃草案的編制,擬于近期履行法定報批程序。現面向社會各界征求意見,望廣大市民積極參與,根據有關法律法規要求,現將《大同市歷史文化名城保護規劃》草案主要內容進行公示。

公示期內,各單位或個人如對該規劃草案有意見或建議,可通過電話、電子郵件、郵寄信件等方式反饋。

公示時間:2023年5月26日至2023年6月25日。

聯系電話:0352-7290018 13835218416

電子郵箱:dtgzjmck@163.com或dtlswhmc@163.com

郵寄地址:山西省大同市平城區興云街2799號大同市規劃和自然資源局810室

郵編:037009(郵件標題或信封封面請注明:“大同名城保護規劃意見建議”字樣)

一、總則

1、規劃目的

大同是國家歷史文化名城,為保護大同的歷史文化遺產,延續城市特色風貌,統籌管理城市建設活動,促進歷史文化名城保護與城市協調發展,特制定本規劃。

2、規劃范圍

本規劃的范圍是大同市行政轄區范圍,包括平城區、云岡區、新榮區、云州區、天鎮縣、陽高縣、左云縣、渾源縣、靈丘縣和廣靈縣,總面積14056平方公里。規劃以歷史城區為重點范圍。

3、規劃期限

2021-2035年

二、規劃原則與保護傳承體系

1、規劃原則

堅持價值導向、應保盡保;真實性、完整性保護;保用結合、促進發展;循序漸進、分步實施原則。

2、保護傳承體系

構建包含歷史文化名城、歷史文化街區、文物保護單位(及歷史建筑)三個空間層次的歷史文化保護傳承體系,全方位保護見證中華民族悠久連續的文明歷史、中國近現代歷史進程、中國共產黨團結帶領中國人民不懈奮斗的光輝歷程、中華人民共和國成立與發展歷程、改革開放和社會主義現代化建設偉大征程的各類物質與非物質文化遺產歷史文化遺產,切實做到空間全覆蓋、要素全囊括。

三、歷史文化價值

1、大同作為北魏國都、遼金西京、明代王城、清代府城,歷經兩千余年城址未變,是中國都城建設史和城市發展史上一座重要的里程碑,體現了中華文明延綿不絕的特征。

2、大同是北方游牧民族和中原農耕民族的交融之地,中華多元文化融合的代表,見證了中華民族多元一體格局的形成。

3、大同是古代北方邊境要塞、京師門戶,長城軍事防御體系的節點,抗戰時期華北敵后抗戰的主戰場,在歷史發展中具有決定國運的重要意義。

4、大同是中國北方重要的交通樞紐和邊境互市門戶,絲綢之路和萬里茶道的重要節點,促進了中原與邊疆的民族交往和經濟共榮。

5、大同是中部地區重要的工業城市,我國煤炭能源和重工業基地之一,為新中國建設獨立完整的工業體系做出了貢獻。

四、市域歷史文化遺產保護

1、總體保護格局

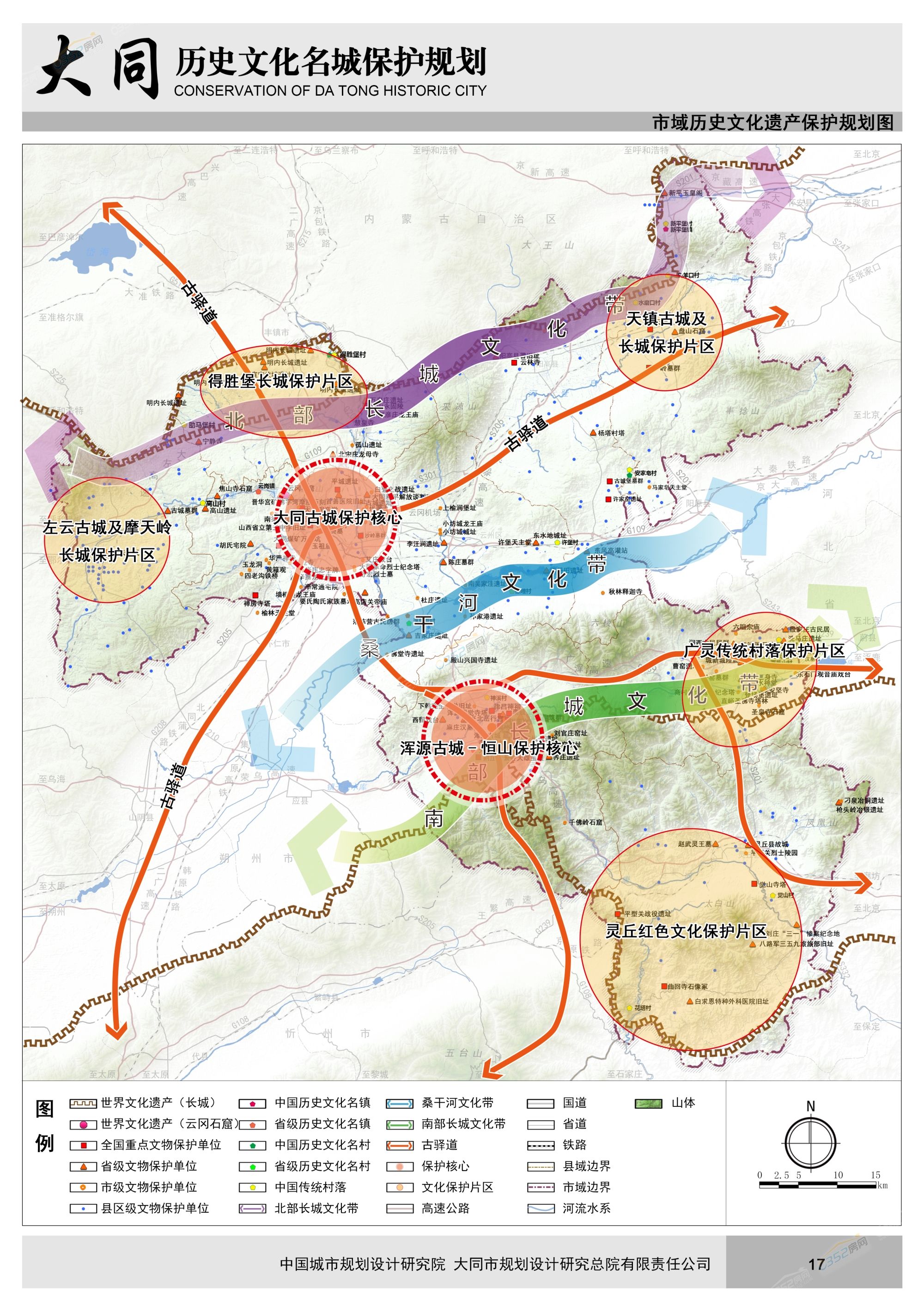

以南部、北部山體和中部桑干河構成的自然基底,形成大同市域“兩核五片、三帶多線”的歷史文化保護總體格局。“兩核”指歷史文化遺產分布最為密集、歷史文化價值最為突出的大同古城和渾源古城-恒山兩大歷史文化保護核心;“五片”指歷史文化資源富集片區:左云古城及長城保護片區、得勝堡長城保護片區、天鎮古城及長城保護片區、廣靈傳統村落保護片區、靈丘紅色文化保護片區;“三帶”指南、北長城文化帶和中部的桑干河文化帶;“多線”指多條古驛道線路。

2、歷史文化名鎮名村和傳統村落保護

保護中國歷史文化名鎮新平堡鎮,省級歷史文化名鎮大磁窯鎮、云崗鎮,中國歷史文化名村得勝堡村、安家皂村,省級歷史文化名村落陣營村,中國傳統村落得勝堡村、高山村等16個。

按照《歷史文化名城名鎮名村保護條例》等法律規定進行保護,在保護規劃中,明確需要保護的建筑、歷史環境要素、非物質文化遺產等保護對象,落實保護管理規定,提出在未來建設發展中保護和延續村鎮傳統格局和特色風貌的要求。推進全域各級歷史文化名城名鎮名村和傳統村落的普查和申報,進一步完善保護體系。

五、歷史城區保護

1、歷史城區保護范圍

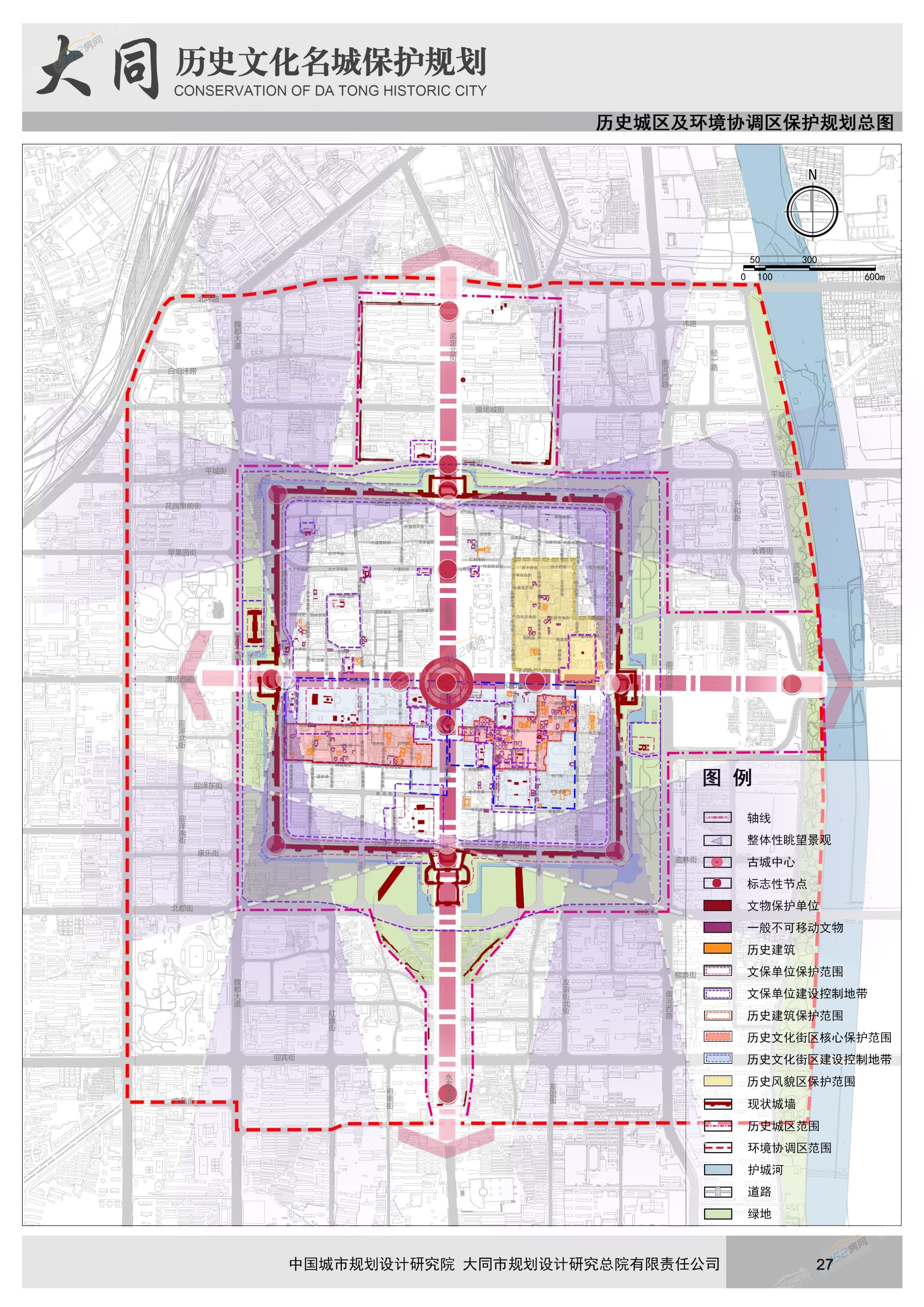

延續2016年省政府批復的歷史城區范圍,即東至黃花街、御河西路、御河西岸及南小城東城墻外30米,西至魏都大道及北小城、南小城西城墻外30米,南至興云街(東小城南側)、北都街及南小城南城墻外30米,北至興云街(東小城北側)、平城街及北小城北城墻外30米,總面積687公頃。

為控制好歷史城區周邊視線范圍的整體協調性,在歷史城區外圍劃定環境協調區,東至御河西岸,西至云中路,南至南小城南端,北至北環路,面積946公頃。

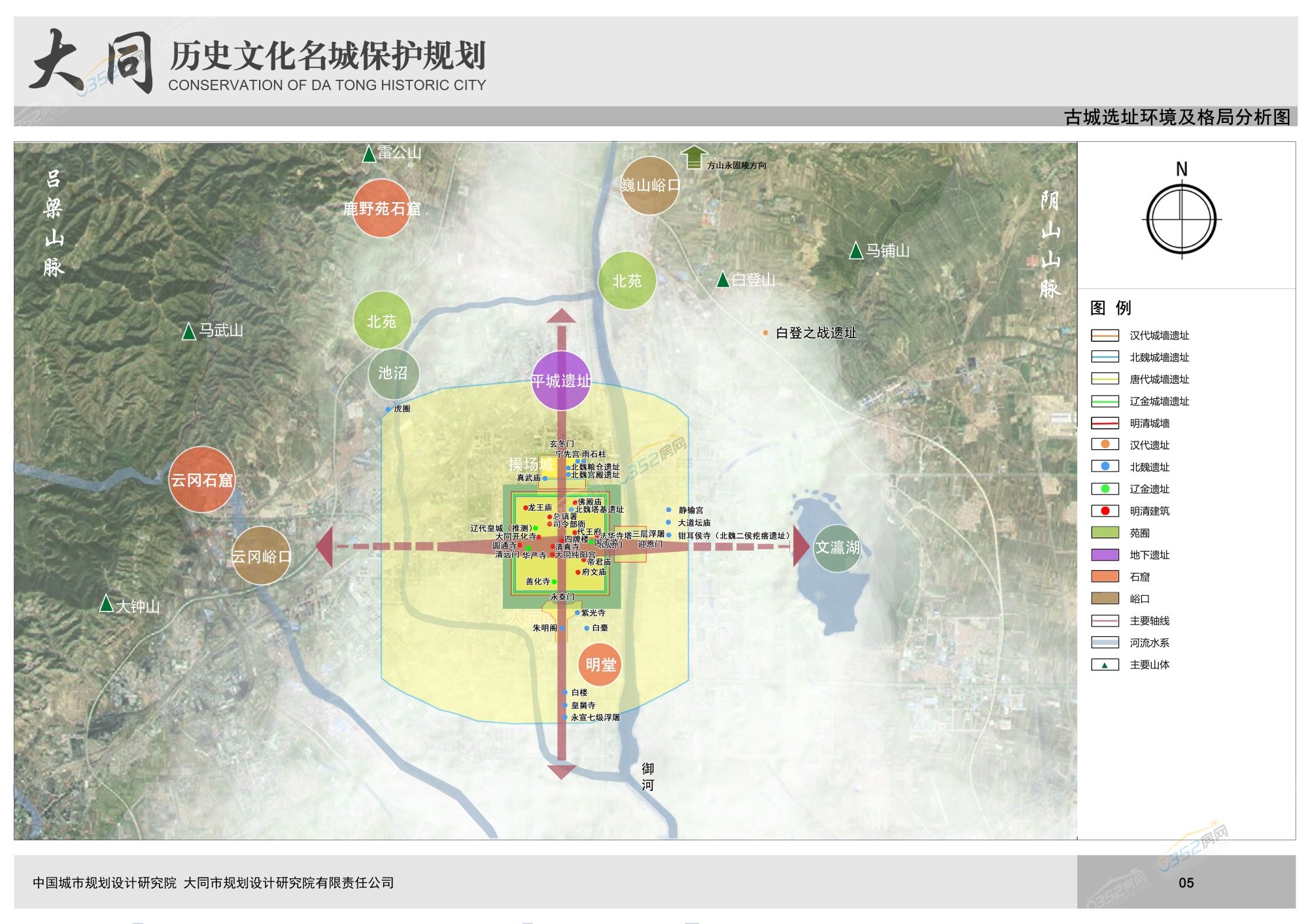

2、城址環境保護

保護與城市營建相關的采涼山、七峰山、雷公山、馬鋪山等山體,御河、十里河等河流水系。保護白登之戰遺址、方山永固陵、孤山遺址、云岡石窟、鹿野苑石窟等文物古跡或人文景觀,挖掘和展示歷史城區周邊山水環境相關的歷史事件及其包含的歷史信息。保護歷史城區與山水之間的景觀通廊。

3、整體格局保護

保護歷史城區“一主三輔”的城址形態和城墻、城門樓、角樓、望樓、馬面、甕城和護城河等構成的城防體系,保護北魏、遼金、明清等歷代疊壓的城墻遺址。

保護北魏、遼金、明清、近現代等各歷史時期層疊形成、并延續至今的復合性格局,保護自北魏時期形成至今的南北中軸線、明清時期形成至今的東西中軸線。

4、歷史風貌保護

保護以低矮密集的傳統民居建筑為主體,高大疏闊的寺、廟、樓、塔等公共建筑點綴其中的傳統風貌特征。對歷史城區內的建筑風貌采取分類管控、分區引導,提取大同歷史發展中不同時期的特色元素,體現大同悠久連續的古代文明以及近現代和當代發展歷程。重點對在建或擬建空地進行風貌織補,使古城的傳統風貌和肌理特色得以延續和繼承發展。

合理控制建筑高度,體現古城傳統空間秩序,嚴格管控文保單位、歷史文化街區、歷史街巷等重要要素周邊建筑高度,嚴格管控景觀視廊范圍內的建筑高度。歷史城區內采取3m、6m、9m、12m、18m的分級管控措施。

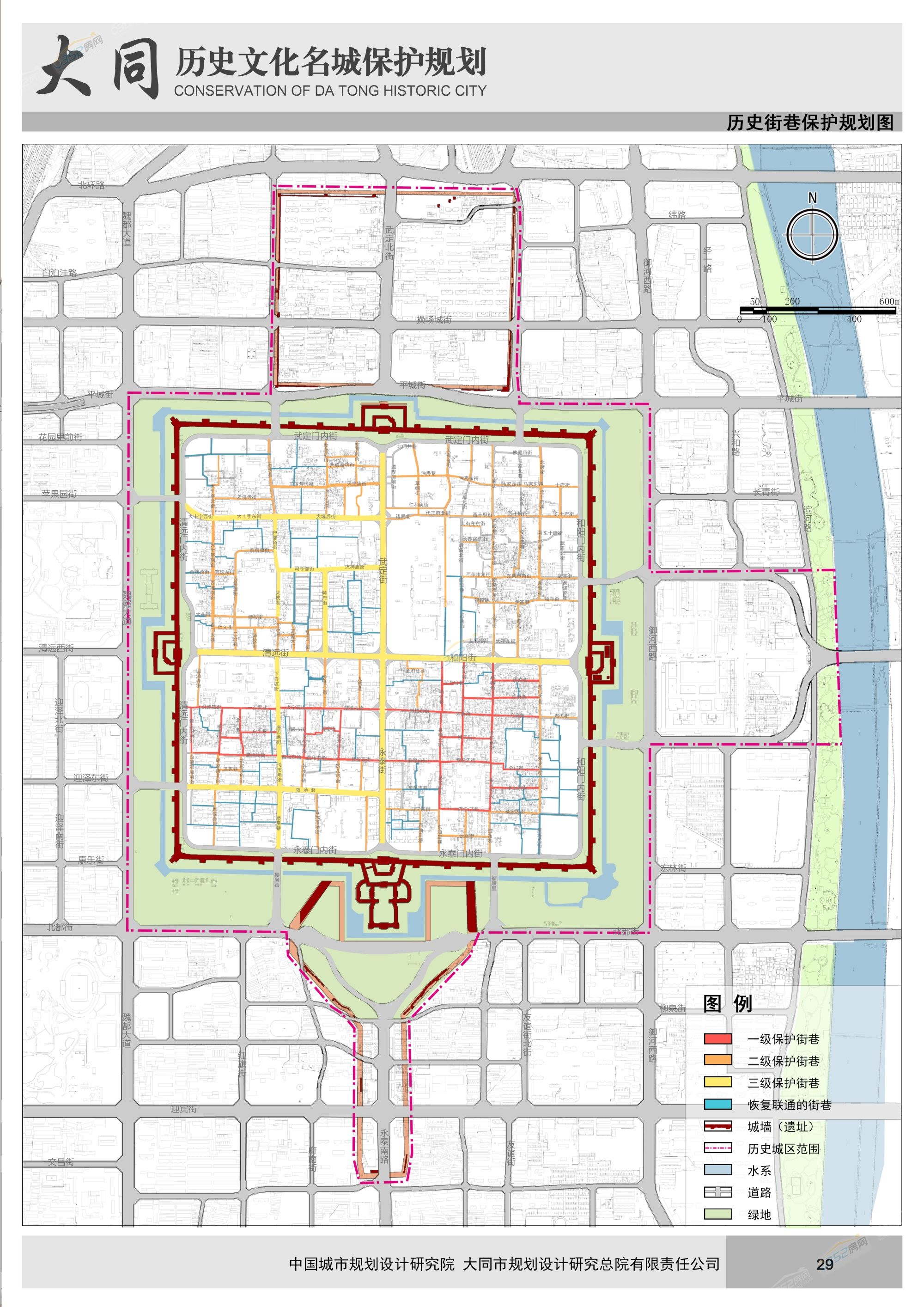

5、歷史街巷保護

保護“四大街,八小巷,七十二個綿綿巷”構成的棋盤式道路街巷格局。根據街巷形成年代和尺度、風貌保存狀況等,將歷史街巷分為一級、二級、三級和恢復連通街巷進行保護。

6、歷史城區功能完善與發展

歷史城區作為大同城市雙中心之一,是具有特色的完整城市單元,功能定位為“宜居、宜業、宜游”的城市傳統文化中心、旅游休閑中心、商業活力中心和特色宜居生活區,兼具生活居住、文化展示、特色商業、旅游服務、休閑娛樂等功能。

進一步完善歷史城區用地布局,補足公共服務設施短板,吸引居民回流,保持一定的人口密度。推進文旅融合,引導業態特色化有序發展,建設“文化繁榮、旅游發達、商業興旺”的魅力古城。

六、歷史文化街區保護

1、保護對象

保護大同歷史城區內的2片歷史文化街區,分別為鼓樓西街歷史文化街區和鼓樓東街(廣府角)歷史文化街區。

2、總體保護要求

保護歷史文化街區的空間環境、風貌構成要素以及歷史信息的真實載體,繼承傳統文化,改善基礎設施和居住環境,遵循真實性、歷史風貌完整性、社會生活延續性、循序漸進、逐步改善的原則。

3、核心保護范圍保護要求

歷史文化街區核心保護范圍內不得擅自改變街區空間格局和文物古跡、歷史建筑、傳統建筑原有外觀特征。對于現有的建(構)筑物,應采取分類保護措施。重點保護街區內的文物保護單位、一般不可移動文物和歷史建筑的本體及環境,進行積極修繕和保養;對傳統風貌建筑,應保護院落格局、建筑結構和外觀樣式,改善內部設施。

4、建設控制地帶保護要求

歷史文化街區建設控制地帶內的新建、改建建筑在高度、體量、色彩等方面應與街區的歷史風貌相協調,空間形態方面應延續原有院落格局、組合形式和空間尺度。對已建成的與歷史風貌不協調的多層及以上建筑,在條件允許的情況下,進行循序漸進的整治或改造,逐步恢復街區的空間格局和歷史環境。

5、保護更新實施引導

嚴格落實街區內的建筑及院落分類保護策略,加快對街區內有保護價值院落的測繪工作及搶救性保護修繕工作。拆除院落內部的違章搭建,恢復院落原有空間格局特色,增加廚衛等必要的生活設施,提升人居環境。在符合保護要求的前提下,院內的建筑可引入新的功能。延續傳統街巷空間的地面鋪裝、沿街建筑立面飾面和街道設施等風貌特征。參考街巷地面歷史痕跡,采用磚、石等傳統材料做地面鋪裝。沿街建筑立面盡量恢復其傳統的立面風格,形成延續的街巷空間界面。完善歷史文化街區內的各項市政基礎設施、消防等防災設施。

七、文物古跡保護

1、文物保護單位

保護市域各級文物保護單位432處,歷史城區范圍內尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物108處。文物保護單位保護范圍和建設控制地帶內的一切修繕和新建行為必須嚴格按照《中華人民共和國文物保護法》和《山西省實施<中華人民共和國文物保護法>辦法》執行。

2、革命文物

保護革命人物故(舊)居、機構會議舊址、革命事件遺址、紀念性建(構)筑物、烈士墓(陵園)等革命文物34項(41處)。進一步挖掘市域范圍內其他未納入保護體系的重要革命歷史文化遺產。加強紅色文化遺產展示利用,串聯市域紅色文化遺產,形成紅色教育游覽路線。

3、歷史建筑

保護74處已公布的歷史建筑和其他潛在歷史建筑。盡快在市域范圍內全面開展歷史建筑普查,對符合標準的建筑進行分批認定、公布、掛牌、建檔,實現應保盡保。明確保護責任,加強保護修繕,建立歷史建筑保護修繕補貼和獎勵機制,延續城市傳統風貌和歷史文脈。合理活化利用歷史建筑,成為大同傳承特色文化、營造城市活力的優質空間資源。

4、工業遺產

開展工業遺產資源普查評估工作,對于能體現大同近代民族工業發展和新中國建設、具有較高價值的工業遺產,進行及時公布和掛牌保護。重點保護與生產密切相關的廠區工業格局和環境、工業建筑、典型工藝流程、附屬設備和設施,保留生產活動的歷史記憶與歷史信息。鼓勵已經改變原有用途的工業遺產建筑在保留價值特征的基礎上進行更新改造和合理利用。

八、非物質文化遺產保護

1、保護內容

保護大同市已經被列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》的國家級非物質文化遺產8項、山西省級非物質文化遺產37項(含國家級)、大同市級非物質文化遺產103項(含國家級、省級)。保護大同的地名文化遺產與老字號、名人文化、邊塞文化與人文精神等優秀傳統文化。

2、保護要求

貫徹“保護為主、搶救第一、合理利用、傳承發展”的方針。持續推進非物質文化遺產普查、公布和建檔等工作。

3、保護措施

健全非物質文化遺產保護工作體系,完善非遺數據庫和數字化檔案。建立非物質文化遺產傳承機制,加強傳承人培養。為非物質文化遺產提供傳承空間,在市域重點地區設立非物質文化遺產傳承基地和文化產業園區。結合歷史城區和歷史文化街區的實施項目,為非物質文化遺產提供表演、制作、展出的場所。將非物質文化遺產融入城市景觀建設。

九、歷史文化遺產展示與利用

1、歷史城區文化遺產展示

以大同的歷史文化價值為導向,結合古城文化、禮制文化、多元文化、市井文化等多元化展示主題,以分區重點展示、線路主題展示以及重點區域活動空間展示全方位展現歷史城區的特色格局風貌和豐富文化內涵,使之成為集中體現大同歷史文化的活態博物館。

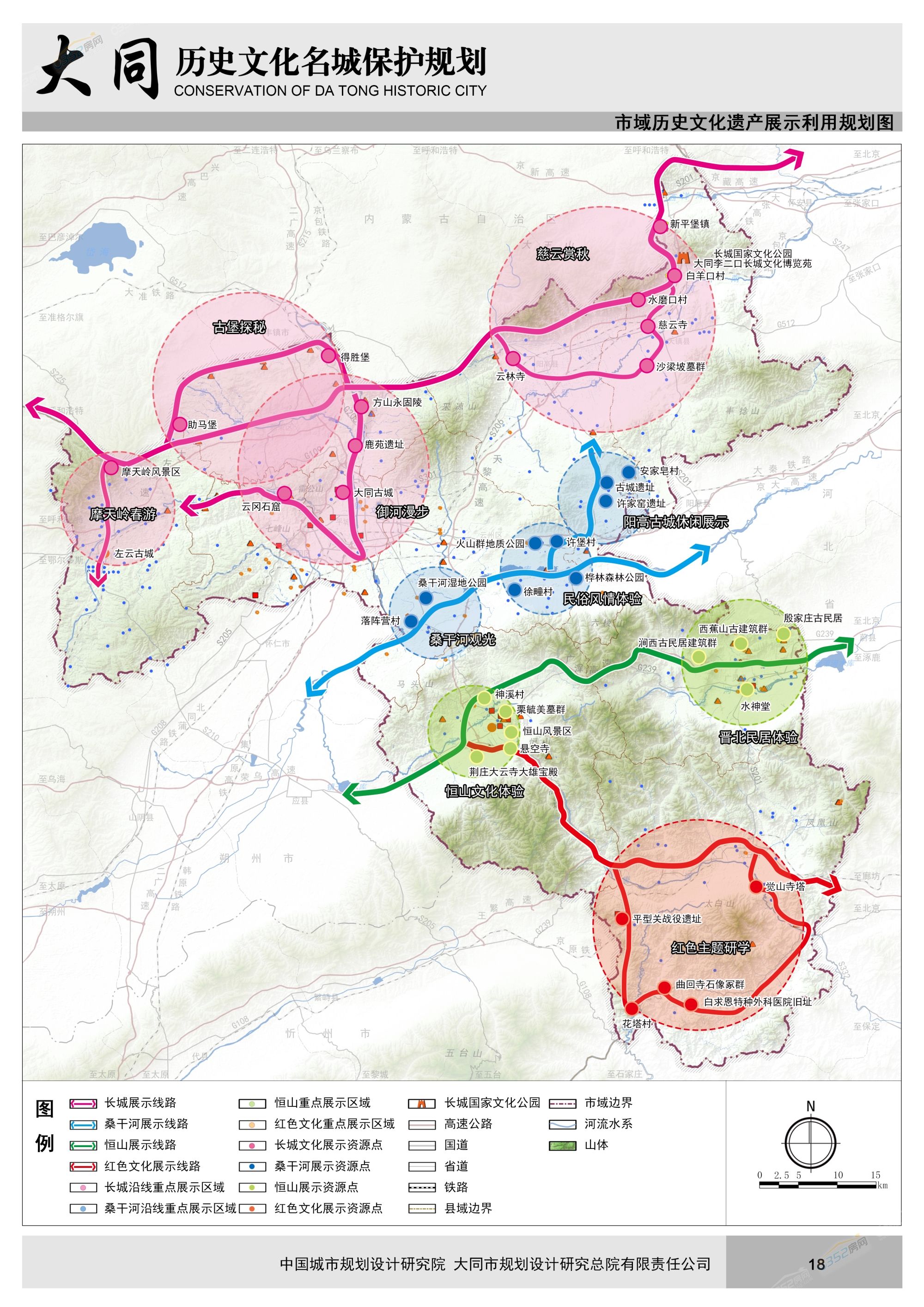

2、市域文化遺產展示

構建長城探險觀光展示體系、桑干河自然風光和民俗展示體系、恒山自然和歷史人文綜合展示體系、平型關紅色革命文化展示體系四個展示體系形成的十條主題展示游線,通過串聯沿線各類歷史文化資源、歷史村鎮、自然文化要素等,全方位展示大同的歷史文化特色。

以上就是《大同歷史文化名城保護規劃》批前公示的具體內容了!希望大同能夠更好的傳承與弘揚優秀地方傳統文化,延續歷史文脈。