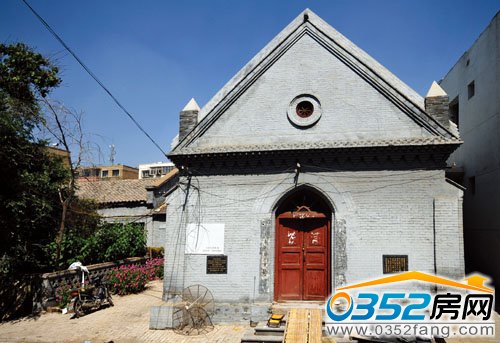

摘要:途經大同古城武定門外,一座色澤青灰的局部三層老式建筑格外引人注目。這座集中西風格于一體的建筑,是始建于1922年的大同首善醫院。隨著大同市第二人民醫院的搬遷完成,該建筑和它的附屬建筑——圣以多雅教堂,將得到有關部門完整保護。

據民俗學者趙佃璽介紹,民國六年(1917年),綏遠發生鼠疫,很快蔓延到大同。北京協和醫院派遣英國圣公會教徒、醫學博士史梅禮帶領其學生十多人來同救援,次年3月完成任務回國。當時正值歐洲戰亂,英國圣公會會長穆以督雅因保護教堂內婦女兒童在空襲中犧牲。為了紀念他,圣公會計劃捐款在中國創辦醫院,史梅禮恰好剛從大同防疫歸來,了解大同缺醫少藥,遂建議將醫院設在大同。

1922年,經史梅禮多方奔走,大同首善醫院最終在武定門外撥地20畝開工,于1924年竣工。院屬中華圣公會華北教區醫務部領導,經費由北京撥給,共有門診部、住院部、禮拜堂、辦公室、宿舍100余間,從北京調來英國醫護人員4人,還有中國看護若干,成為當時大同建造最早、規模最大、設備最完備的西醫院。

此后的大同首善醫院歷經滄桑,1937年日軍占領大同后,強行將醫院接收改名為晉北醫院;1945年抗戰勝利后,國民政府又將醫院改名為十二戰區軍醫院,后又改名為山西省立大同醫院;1946年解放軍圍攻大同時,醫院一度成為兵營;1947年圣公會派人將醫院贖回,恢復首善醫院;新中國成立后,這里做過職工療養院,后又改名為雁北人民醫院、大同市第二人民醫院。首善醫院舊址從此被眾多的現代建筑所包圍,逐漸變得鮮為人知。

市文物局有關負責人介紹說,大同首善醫院的建筑既有英式坡頂和圓穹式窗戶等歐洲風格,又有中國古建特點,特別是樓頂建脊安獸,更是典型的中西合璧。雖然由于歷史原因過去沒能入列任何級別的文保單位,但作為已有近百年歷史的民國時期建筑,其文物保護價值和文化研究價值不言而喻。

目前,該院舊址已作為“重要近現代歷史建筑”上報山西省和國家有關部門,并開始加以整體保護。除了外部的風格與形制保留原貌以外,內部的保護性修繕也將嚴格按照原有的設計特點進行。

上一篇:2日城區市容監察管理處取締慶周路一自由市場

下一篇:李俊明:各部門協調配合確保房屋征收有序進行